Medienbericht

Medienbericht Archive

- 1Dec 2025

- 1Apr 2019

- 3Sep 2016

- 1Jan 2016

- 1Sep 2015

- 1May 2015

- 1Dec 2014

- 1Jun 2014

- 2Oct 2013

- 1Aug 2013

- 1Jul 2013

- 3Jun 2013

- 1Apr 2013

- 1Feb 2013

- 1Oct 2012

- 1Sep 2012

- 1Jul 2012

- 1Jan 2012

- 1Sep 2011

- 1Aug 2011

- 2Mar 2011

- 1Feb 2011

- 2Jan 2011

- 1Dec 2010

- 2Sep 2010

- 1Aug 2010

- 1Dec 2009

- 1Oct 2009

- 1Sep 2009

- 2Aug 2009

- 1Apr 2009

- 1Mar 2009

- 1Feb 2009

- 1Oct 2008

- 1Aug 2008

- 2Jun 2008

- 1Jan 2008

- 1Oct 2007

- 2Aug 2007

- 1Jun 2007

- 4May 2007

- 3Apr 2007

- 3Feb 2007

- 2Jan 2007

- 2Dec 2006

- 1Nov 2006

- 1Oct 2006

- 3Jul 2006

- 4Jan 2006

- 1Dec 2005

- 4Nov 2005

Medienbericht

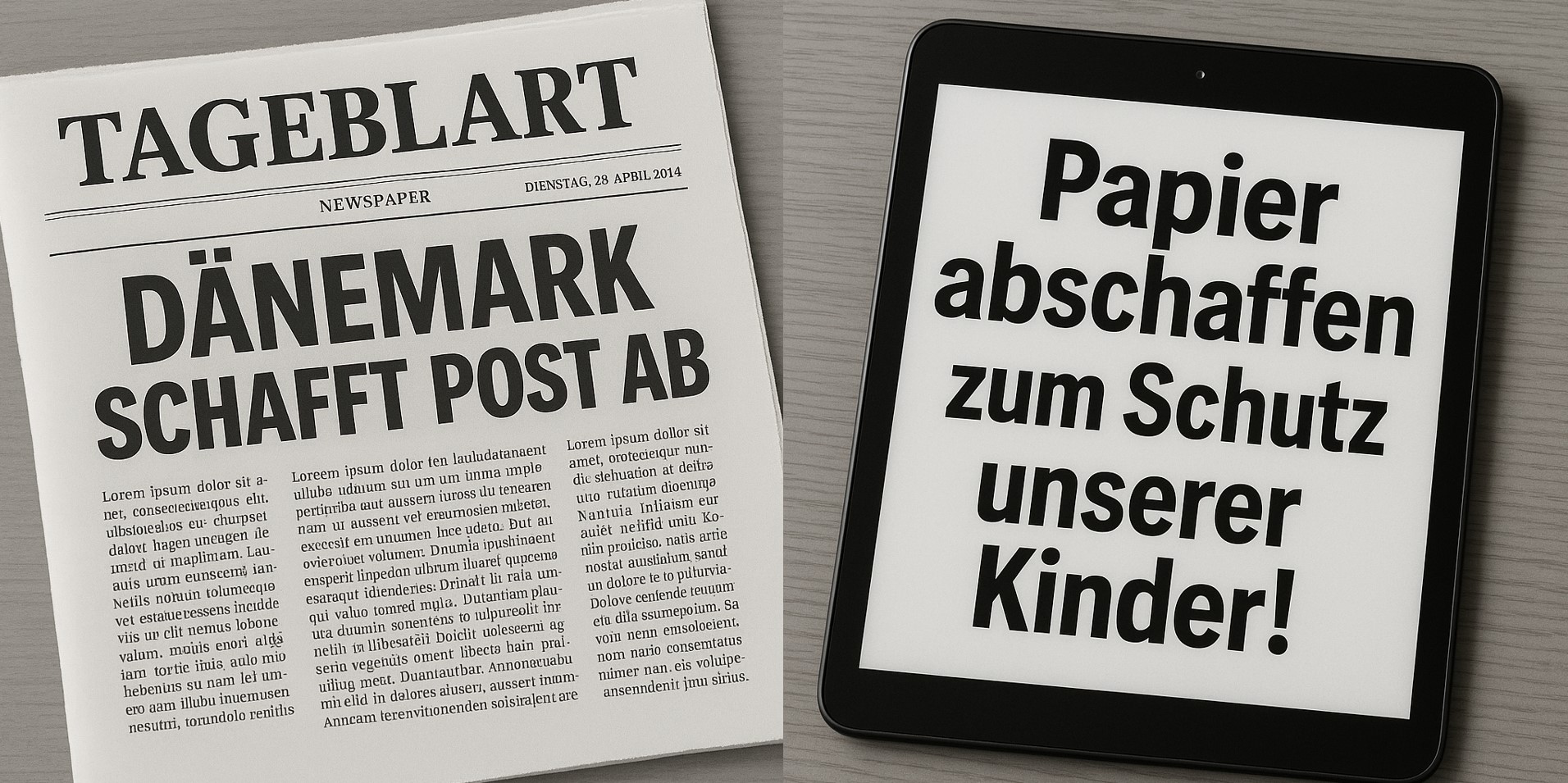

Dänemark schafft die Post ab!

Wir sollten dem Beispiel folgen und zum Schutze der Kinder Papier verbieten!

- Gewisse Medien pauschalisieren, was das Redaktionssystem hergibt.

- Gewisse Kreise stellen pauschale, vermeintlich klare und einfache Forderungen auf

- Begründet werden die Forderungen mit Argumenten, die oft auf massiven Generalisierungen beruhen oder gar nicht zur Forderung passen

Bereits in der 137. Folge der verkürzten Zitate war Andreas Schleicher (Biblionetz:p04057), OECD-Direktor für Bildung und verantwortlich für die PISA-Studien (Biblionetz:w01358) betroffen. So auch in der 138. Folge.

Teaching children coding is a waste of time, OECD chief says lautet der Titel eines Artikels aus dem Februar 2019 im Telegraph (Biblionetz:t24114) und fährt fort mit den Worten

Gemäss diesem Artikel soll Schleicher also der Meinung sein, Programmieren zu lernen sei eine Zeitverschwenung, weil diese Fertigkeit bald überflüssig sein werde. (Biblionetz:f00114)

Kritisiert Schleicher somit den Informatikunterricht als kurzlebig und damit überflüssig?

Teaching children coding is a waste of time, the OECDs education chief has said, as he predicts the skill will soon be obsolete.

Andreas Schleicher, director of education and skills at the Organisation for Economic Co-operation and Development, said that the skill is merely a technique of our times and will become irrelevant in the future.

Am 09.09.2016 ist mein Forumsbeitrag in der Zeitung Bote der Urschweiz erschienen (Biblionetz:t19000):

Die sitzen doch zu Hause schon

genug vor dem Bildschirm!», werden

einige denken, wenn sie von der

Einführung des Fachs «Medien und

Informatik» in der Volksschule oder der

Ausstattung aller Schülerinnen und

Schüler des Bezirks Schwyz mit persönlichen

Tablets hören. Damit liegen sie

gar nicht so falsch. Tatsächlich verbringen

Kinder und Jugendliche ausserhalb

der Schule viel Zeit mit digitalen

Medien das belegen zahlreiche Studien

und die Erfahrung vieler Eltern.

Dies spricht jedoch nicht dagegen, dass

digitale Medien auch ihren Platz in der

Schule erhalten im Gegenteil. Die

Allgegenwärtigkeit digitaler Medien sowohl

im Berufs- als auch im Privatleben

zeigt, wie wichtig dieser Themenbereich

geworden ist.

Autofahren lässt sich als isolierte

Fertigkeit innert kurzer Zeit gut

ausserhalb der Schule erlernen. Die

Bedienung eines Autos hat sich in den

letzten 50 Jahren nicht gross verändert,

und mit Autos kann man primär eines:

fahren. Digitale Medien, also Computer,

Tablets, Smartphones etc. sind dagegen

Universalwerkzeuge, deren Möglichkeiten

laufend zunehmen. Im Gegensatz

zum Auto genügt es nicht zu

wissen, auf welches Pedal man drücken

muss. Kinder und Jugendliche benötigen

ein vertieftes Verständnis der digitalen

Welt, um sich mündig in ihr

bewegen zu können.

Hier kann nur die Schule die Chancengerechtigkeit

gewährleisten. Wo, wenn nicht in der Schule, sollen

Kinder und Jugendliche lernen, mit

digitalen Medien vernünftig umzugehen?

Nur in der Schule werden alle

Schülerinnen und Schüler erreicht,

unabhängig von den Möglichkeiten der

Eltern, die erforderliche Medienbildung

zu übernehmen. So hat sich die Stimmung

an Elternabenden in den letzten

Jahren stark gewandelt. Die meisten

Eltern begrüssen es heute sehr, wenn

sie bei der anspruchsvollen Aufgabe

unterstützt werden, einen mündigen

und kritischen Umgang mit Medien zu

vermitteln. Die Schule kann auch ein

differenzierteres Bild von digitalen Medien

vermitteln. Während diese im

privaten Umfeld vorwiegend als Unterhaltungsgeräte

wahrgenommen werden,

kann die Schule dazu beitragen,

die Geräte auch als Werkzeug zum

Lernen und Arbeiten zu sehen und zu

verwenden. Die langjährigen Erfahrungen

an der Projektschule Goldau zeigen,

dass dies kein praxisferner Wunschtraum,

sondern eine durchaus realistische

Folge des gezielten Computereinsatzes

an der Schule sein kann.

Die sitzen doch zu Hause schon

genug vor dem Bildschirm!», ist

auch verbunden mit dem Vorurteil,

dass Schülerinnen und Schüler dauernd

vor digitalen Geräten sitzen würden,

sobald diese in der Schule verfügbar

sind. Auch da sprechen die Erfahrungen

der Projektschule Goldau eine

andere Sprache. Etwa 10 bis 15 Prozent

der Unterrichtszeit arbeiten die Schülerinnen

und Schüler mit den jederzeit

verfügbaren, persönlichen Digitalgeräten.

Weder der Sportunterricht, die

Schulreisen noch die allgemeine Bewegung

haben deswegen in der Projektschule

Goldau abgenommen. Eigentlich

nicht verwunderlich: Niemand

würde erwarten, dass die Wandtafel

dauernd genutzt wird, nur weil sie im

Schulzimmer hängt. Genutzt wird sie,

wenn es didaktisch sinnvoll ist. Bei den

digitalen Geräten müssen wir uns eine

ähnliche Gelassenheit erst angewöhnen.

Auch der erste Zwischenbericht

einer mehrjährigen Tabletstudie der

Pädagogischen Hochschule Schwyz

kann vielleicht die Gemüter etwas beruhigen.

Es hat sich gezeigt, dass Schülerinnen

und Schüler, die in der Schule

über ein persönliches Tablet verfügen,

deswegen zu Hause nicht häufiger

Computerspiele spielen.

Die Zeit des «entweder oder» ist

bei digitalen Medien in der Schule

definitiv vorbei. Es geht um ein

sinnvolles «sowohl als auch». Die

Schule steht vor der dreifachen Herausforderung,

mit, über und trotz digitaler

Medien zu unterrichten. Ich freue mich

darauf, auch die diese Woche eingetretenen

Erstsemestrigen an der Pädagogischen

Hochschule Schwyz auf diese

anspruchsvolle Aufgabe vorzubereiten!

Dr. Beat Döbeli Honegger ist Professor für Informatik- und Mediendidaktik an der Pädagogischen Hochschule Schwyz in Goldau. Im März dieses Jahres ist sein Buch «Mehr als 0 und 1 Schule in einer digitalisierten Welt» im hep-Verlag erschienen.

red. Im «Bote»-Forum schreiben regelmässig prominente Schwyzer. Sie sind in der Themenwahl frei und schreiben autonom. Der Inhalt des «Bote»-Forums kann, aber muss sich nicht mit der Redaktionshaltung decken.

Unter dem Titel Ić bin kein Schweizer (Biblionetz:t19159) berichtet das Magazin des Tages-Anzeigers von Robert Mateić der sich gerne in der Schweiz einbürgern lassen möchte, dem die Behörden jedoch mitteilen, sein Nachname lasse sich nicht wie gewünscht als Mateić schreiben, da die entsprechende Verordnung das Zeichen ć nicht kenne. Der Artikel erklärt gegen Ende, dass eigentlich technische Gründe dafür den Ausschlag geben. Da man bei den Behörden noch nicht mit dem umfassenden Zeichensatz UTF-8 arbeitet, hat man sich früher für einen Teilzeichensatz entscheiden müssen und hat ISO 8859-15, den westeuropäischen Zeichensatz gewählt. Somit lassen sich alle westeuropäischen Namen problemlos im Schweizer Pass abbilden, nicht jedoch die osteuropäischen. Der Artikel schliesst mit der Frage, ob dies dem Artikel 8 der Schweizerischen Bundesverfassung widerspricht: "Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache..."

Unter dem Titel Ić bin kein Schweizer (Biblionetz:t19159) berichtet das Magazin des Tages-Anzeigers von Robert Mateić der sich gerne in der Schweiz einbürgern lassen möchte, dem die Behörden jedoch mitteilen, sein Nachname lasse sich nicht wie gewünscht als Mateić schreiben, da die entsprechende Verordnung das Zeichen ć nicht kenne. Der Artikel erklärt gegen Ende, dass eigentlich technische Gründe dafür den Ausschlag geben. Da man bei den Behörden noch nicht mit dem umfassenden Zeichensatz UTF-8 arbeitet, hat man sich früher für einen Teilzeichensatz entscheiden müssen und hat ISO 8859-15, den westeuropäischen Zeichensatz gewählt. Somit lassen sich alle westeuropäischen Namen problemlos im Schweizer Pass abbilden, nicht jedoch die osteuropäischen. Der Artikel schliesst mit der Frage, ob dies dem Artikel 8 der Schweizerischen Bundesverfassung widerspricht: "Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache..."

In der aktuellen FAZ vom 17.08.2016 spricht sich Adrian Lobe im Artikel Auf dem Lehrplan der Siliziumtalschule (Biblionetz:t19106) gegen das Programmieren als Teil der Allgemeinbildung (Biblionetz:f00114) aus:

Müssen wir jetzt alle programmieren lernen? Die IT-Giganten

lassen sich entsprechende Förderprogramme ganz schön was

kosten. Doch ihre Ziele sind eher ideologischer als praktischer

Natur.

Ich möchte seine Argumentationsweise nicht unwidersprochen lassen. So wie sich viele Diskussionen um Kinder und Computer entschärfen lassen, wenn man Computer durch Buch ersetzt, erscheinen viele Aussagen Lobes in einem anderen Licht, wenn man Informatik oder Programmieren durch Biologie oder Chemie ersetzt.

Kontakt

- Beat Döbeli Honegger

- Plattenstrasse 80

- CH-8032 Zürich

- E-mail: beat@doebe.li

About me

Social Media

This page was cached on 11 Jan 2026 - 17:52.